Die Energiequelle, die einen Stern im Gleichgewicht hält, ist die stellare Kernfusion. Sterne der Hauptreihe gewinnen ihre Energie überwiegend aus der Fusion von Wasserstoff zu Helium.

Das hydrostatische Gleichgewicht eines Sterns kommt dadurch zustande, dass in seinem Inneren Atomkerne miteinander fusionieren. Dieser Prozess, der auch als stellare Nukleosynthese bezeichnet wird, setzt Energie frei, die der Gravitationskraft des Sterns entgegenwirkt.

Sterne auf der Hauptreihe des Hertzsprung-Russel-Diagramms gewinnen den größten Teil ihrer Energie aus der Fusion von vier Wasserstoffkernen (\(^1\mathrm{H}\)), also vier Protonen, zu einem Heliumkern (\(^4\mathrm{He}\)). Bei der Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium spricht man auch von Wasserstoffbrennen.

Die Fusion von Protonen setzt eine Temperatur von ca. 15 Millionen Kelvin und einen extrem hohen Druck voraus. Erfüllt werden diese Voraussetzungen durch das eigene Gravitationspotenzial des Sterns. Es "drückt" den Stern zusammen und ist damit für die hohen Temperaturen in dessen Zentrum verantwortlich.

Der Massendefekt

Da die abgestrahlte Energie gemäß \(E = mc^2\) auch einer bestimmten Masse entspricht, geht mit der Energie zugleich Masse verloren. Dieses Phänomen namens Massendefekt führt dazu, dass in der Sonne pro Sekunde ca. 564 Millionen Tonnen Wasserstoff zu nur 560 Millionen Tonnen Helium fusioniert werden. Die fehlenden 4 Millionen Tonnen werden in Form von Strahlung freigesetzt.

Das bedeutet auch, dass ein fusionierter Heliumkern \(^4\mathrm{He}\) 0,66 % weniger Masse als seine Ausgangsprodukte hat.

pp-Kette und CNO-Zyklus

Je nach Masse bzw. Temperatur hat ein Stern zwei Möglichkeiten, Wasserstoff zu Helium zu fusionieren.

Hat der Stern eine Masse bis \(1,5 M_\odot\), vollzieht sich die Nukleosynthese mit Hilfe der Proton-Proton-Kette. Bei hohen Temperaturen über 30 Millionen K – und damit vornehmlich in massereicheren Sternen – dominiert hingegen der CNO-Zyklus.

Weblinks und Einzelnachweise

wissenschaft.de: Wasserstoffbrennen bei 15,7 Millionen Gradenergiewelten.de: Massendefekt und Bindungsenergie

Portal durchsuchen

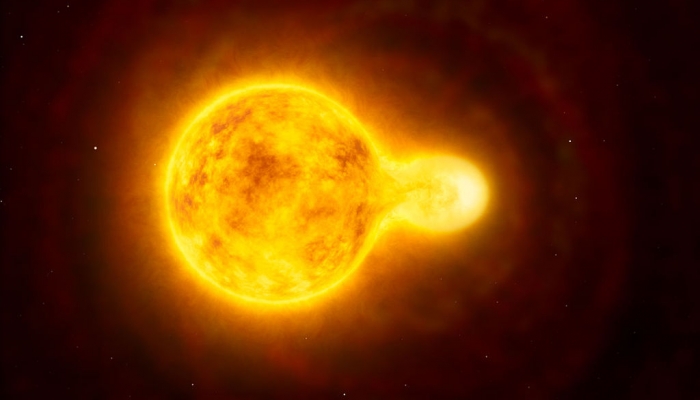

Doppelsterne und ihre verschiedenen Typen

Die Mehrheit der Sterne sind Teil eines Doppel- oder Mehrfachsystems und umkreisen ihren Partner in unterschiedlichen Abständen. Man unterscheidet zwischen mehreren Typen von Doppelsternen.

Was ist das hydrostatische Gleichgewicht?

Ein Stern befindet sich in ein einem stabilen Zustand, wenn sich die Kräfte in seinem Inneren und die Gravitationskraft ausgleichen.

Hintergründe zu den Linien der Spektralklassen

Je nach Spektralklasse unterscheiden sich die Spektren von Sternen in ihrer Intensität und im Vorkommen von Spektrallinien. Geschuldet ist dies den physikalischen Bedingungen in den Sternen.