Die letzte Phase der Sternentstehung ist die Entwicklung zum Vorhauptreihenstern. Dabei wird zwischen T-Tauri-Sternen und Herbig-Ae/Be-Sternen unterschieden.

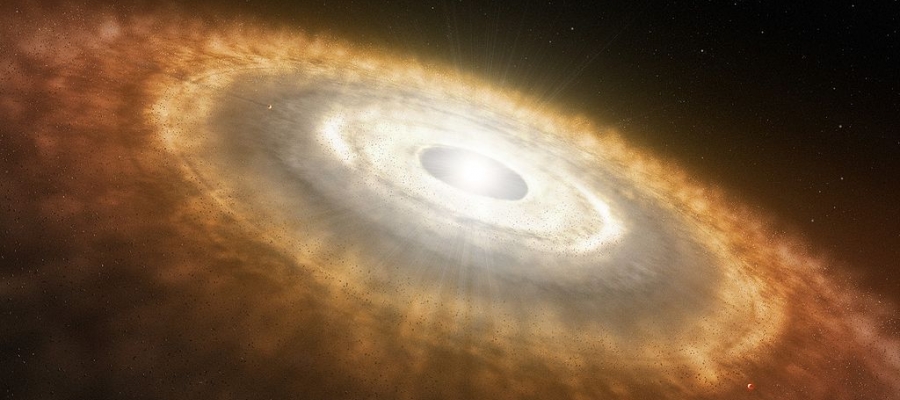

Ein Vorhauptreihenstern bezeichnet einen früheren Protostern, der von nun an seine Leuchtkraft hauptsächlich aus seiner Eigenkontraktion gewinnt. Seine starken Winde verhindern den Einsturz des umliegenden Gases. Aus diesem Grund akkretiert der Stern in dieser Phase nur noch Masse aus der zirkumstellaren Scheibe.

Die Masse stellt dabei das wesentliche Kriterium dar, mit dem sich der Vorhauptreihenstern kategorisieren lässt.

T-Tauri-Sterne

Beläuft sich die Masse eines Vorhauptreihensterns auf weniger als zwei Sonnenmassen \(\mathrm{M}_\odot\), bezeichnet man dieses Gebilde als T-Tauri-Stern.

Dieser Typ von Stern besitzt eine Gashülle mit einer sehr geringen optischen Dicke, sodass das Zentralgestirn sichtbar ist.

Die thermonukleare Fusion hat noch nicht gezündet, womit der T-Tauri-Stern noch keine innere Energiequelle besitzt und nach wie vor kontrahiert.

Wegen der Akkretionsscheibe weisen T-Tauri-Sterne einen deutlichen Überschuss an Infrarotstrahlung auf, der auch als Infrarotexzess bezeichnet wird. Im Laufe der Zeit löst sich die Akkretionsscheibe jedoch durch äußere Einflüsse wie Sternwinde oder Planetenentstehung auf. Die Phase der Akkretion ist damit beendet.

Im weiteren Verlauf wird die zurückgebliebene Staubscheibe zusammen mit noch vorhandenen Gas- und Staubwolken durch den Strahlungsdruck abgebaut.

Ein wesentliches Merkmal eines T-Tauri-Sterns sind seine zyklischen und spontanen Helligkeitsschwankungen. Der Prototyp dieses Sterntyps, T Tauri im Sternbild Stier, ändert seine Helligkeit beispielsweise in nur wenigen Wochen um vier Größenklassen.

Zyklische Veränderungen der Helligkeitskurven haben die Rotation eines Sterns, den Umlauf eines anderen Sterns in einem Mehrfachsystem oder die Bedeckung durch zirkumstellares Material als Ursache, während unregelmäßige Änderungen der Helligkeit oft auf Aktivitäten im Magnetfeld des Sterns zurückzuführen sind.

Für Schwankungen im Infrarotbereich werden Turbulenzen und strukturelle Veränderungen der Akkretionsscheibe verantwortlich gemacht.

Herbig-Ae/Be-Sterne

Entwickelt sich ein T-Tauri-Stern im Zuge seiner Eigenkontraktion zu einem Stern mit einer Masse von 2 bis 8 Sonnenmassen, wird er als Herbig-Ae/Be-Stern bezeichnet. Genau wie T-Tauri-Sterne zeichnen sich Herbig-Ae/Be-Sterne unter Anderem durch ihren Infrarotexzess und die Tatsache, dass in ihnen noch keine thermonukleare Fusion stattfindet, aus.

Weblinks und Einzelnachweise

AAVSO: T TauriDavid Darling: T Tauri

Matthias Heyssler: Das Leben der Sterne, Teil II

Lesch und Müller: Sterne – Wie das Licht in die Welt kommt

Portal durchsuchen

Interstellare Molekülwolken

Interstellare Molekülwolken sind die Geburtsstätte der Sterne. Die Entstehung von Sternen wird erst durch ihre besonderen Eigenschaften ermöglicht.

Der Einfluss von Magnetfeldern auf die Sternentstehung

Anders als zunächst angenommen spielen Magnetfelder eine tragende Rolle bei der Sternentstehung – sie beeinflussen die Geburt von Sternen in mehreren Aspekten.

Protosterne

Nachdem eine Molekülwolke nach ihrem Gravitationskollaps einen prästellaren Kern gebildet hat, bildet sich der Vorläufer eines Sterns: Ein protostellares Objekt oder Protostern.